初めて訪れてから、はや18年…

「時が止まったような…」

「タイムスリップした気分…」

「建てられた昭和初期のまま…」

よくそう評される美作滝尾駅の木造駅舎。国内でも最上級の木造駅舎の一つで、国の登録有形文化財に指定されている。岡山県津山市にあるJR西日本・因美線の駅で、映画「男はつらいよ」最終作の「寅次郎紅の花」のロケ地になった事でも広く知られている。

私が初めて訪れたのは2004年の12月。もう一度、見たくて再訪した2009年。3回目の2012年は、みまさかスローライフ列車で訪れ駅事務室の中に入り深い感銘を受けたもの。そして2022年8月には、4回目の訪問を果たした。

(初訪問、2004年当時の美作滝尾駅の木造駅舎)

(初訪問、2004年当時の美作滝尾駅の木造駅舎)変わらない駅の移り変わり

開業した昭和3年(1928年)に建てられた木造駅舎はほとんど変わっていなかった。やはりここだけ時は止まっている。

しかし初訪問時の写真と比べると、細かい変化はあるもの。欠けた屋根瓦は補修されていた。車寄せには木の駅名標が掲げられ、入り口横には壁に登録有形文化財認定プレートが埋め込まれている。しかしあれから18年経っているのに、味わいを損なう改修が施されていないのは素晴らしい。使い古された木の風情が本当に味わい深い。

小さな変化があるのは、駅舎まわり…。例えば、駅舎を飾るような2本の松は、時々手入れされているが、時の流れの割にさほどではないとは言え、枝勢は広がり、幹はどっしりした感がある。木々はよりわさわさと茂っていた。

右側の「男はつらいよ ロケ記念碑」や駅舎中ほどの「鐵道七十周年記念碑」はそのまま。しかし駅舎左手には、いつの間にか謎の岩が置かれていた。

今回は愛車・折りたたみ自転車のDAHON K3と共に訪問。津山駅前のホテルに重い荷物を置いて、幾分か身軽な姿で因美線の列車に乗って来た。1時間半後という、ちょうどいいタイミングの津山行き列車で折り返せるので、帰りも列車にしようかなと思っていたが、結局K3を輪行袋から出し展開した。そして記念撮影。

駅舎だけでなく、少し離れた所にある側線跡の木造貨物上屋も健在で何より!

駅前を見渡すと、

「あれ?こんなふうだったっけ!?」

と不思議に思った。駅前が開けたというか広くなっているような気がした。以前はもうちょっと何かあった気がするのだが、思い出せない。

駅舎正面から外を向いて右手あたりは砂利敷きとなり、駐車場のようになっている。バス数台までなら停められそうだ。片隅には飲料の自動販売機がポツンと置かれていた。津山市の観光名所の一つとなり、たぶん車での来訪を考え、駐車スペースを作ったのだろう。

~家に帰った後、かつて何があったのか写真を引っ張り出しよく見てみた。はっきりとらえた写真が無かったのは悔やまれるところ。取るに足らないと撮影しなかったのだろうが、いざ無くってしまうと、何があったのか…本当にあったのかさえ、さっぱり思い出せない。

それでも片隅に写り込んでないか探すと、駅舎から外を見て左手には倉庫か何か建物があったよう。そしてトイレの側には、何かコンクリートの建物が建っていたようだ。民家と言った感じではなく、公民館か役所か何かの出張所っぽい雰囲気に思えた~

駅から坂を下って交差点の右側に、かつて農協があったもの。十数年前、食べ物を買おうとしたが、棚卸しのため休業で、結局その日は、夕方の智頭駅まで何も食べられなかったのは今ではいい思い出(笑)

現在では公民館が建っている。まだ新築の雰囲気をまとっているが、外壁の一部が木なのは、今年で築92年の美作滝尾駅舎へのオマージュだろうか…?

駅舎に負けなレトロな貨物上屋

鳥取方にある行き止まりの側線跡は、いつの間にか2本の木に占拠されていた。十数年前は木なんて生えていなかった。

どうやらこの木々、桜らしい。駅前には桜並木があり、駅舎横にも背の高い桜の木がある。春に訪れるのが楽しみだ。

幸いにも側線ホーム上木造の貨物上屋(貨物上家)は健在。その奥には腕木式の信号が設置されていた。以前は無かったように思うのだが。

貨物上屋の柱に巻き付けられていた鉄板に書かれた注意書きは、だいぶ読めなくなってきた。

「ここは貨物の積卸をする処ですから車両類の放置固くお断りします」

と書かれている。しかしこちらも錆が進み、もうあと少しで読めなくなりそうだ。

貨物上屋の下に立つと、丸太など木組みで造られた木の大きな屋根に圧倒された。昔はこんな小さな駅でも、貨物のやり取りが盛んに行われていたのだ。まさに日本の鉄道が元気だった頃を伝える鉄道遺産。昔の国鉄駅の風情を伝えるここまでの貨物上屋は、日本全国探してももうほとんど残っていないのではないだろうか…?駅舎同様に貴重だ。

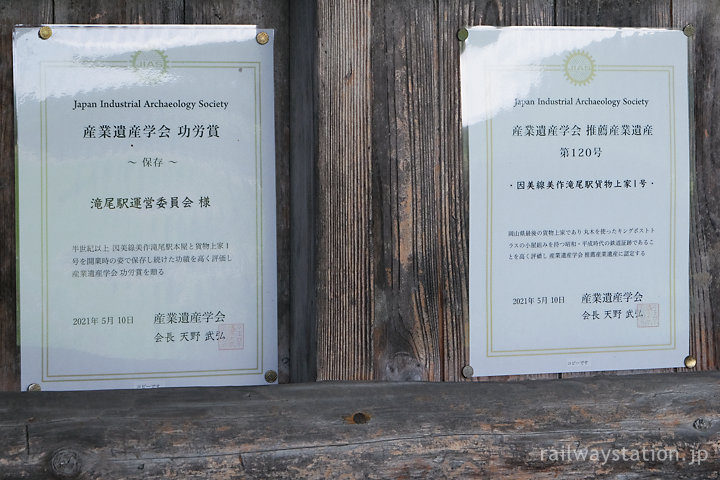

壁を見る日本産業遺産学会による認定証の写しが2部掲示されていた。

1つはこの貨物上家1号が推薦産業遺産120号になった事が標されていた。木造駅舎は知られるようになっても、同様に貴重な貨物上屋が注目されないのに歯がゆく感じていた。だけどようやく!と言った思いだ。

もう一つは美作滝尾駅本屋と貨物上家を保存してきた滝尾駅運営委員会に対する功労賞を贈ったものだ。

二つとも日付は2021年5月10日。利用は少なくなってしまった無人駅。使われなくなった建物は廃れていくもの。だけど運営委員会の方が丹念に手入れして、木造駅舎は引き立つ。評判を聞き人々が訪れる。結果として美作滝尾駅は生きた駅となっているいのかもしれない。できれば列車で訪問しやすくなれば言う事無いが…

待合室、窓口跡…レトロさ溢れる駅舎

駅舎ホーム側には秤が置かれていた。小荷物を扱っていた頃は盛んに使われていたのだろう。コンクリート面が窪んでいて定位置が作られているのが面白い。

以前はこの秤、無かった。どこかから持ってきたのだろう。同じく味わいある木造駅舎が残る知和駅にも、かつてこんな秤があった。しかし、翌日訪れると無かった。もしかしたら知和駅にあったものを、美作滝尾駅に持ってきたのかもしれない。

この駅の配線は、現在では1面1線とシンプル。ホームからは田んぼや山々など、のどかな田舎風景が望める。田んぼではかつて田んぼアート展が開催されたとか。

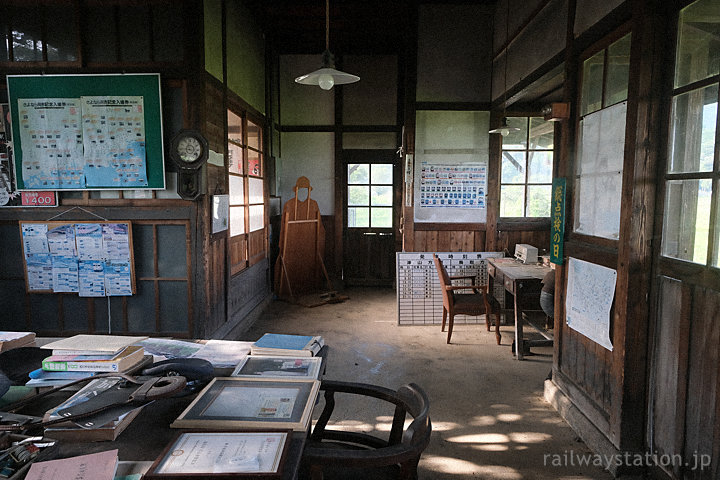

木目浮かぶ木のラッチ、その奥の年季の入った待合室…、寂れる事無く昔のままの姿を留めた小さな空間こそ、時が止まっていると言われるゆえんだろう。

二つの出札口と、一段低い手小荷物窓口…、昔の造りを完璧に留めた窓口跡は、もう骨董品の域、本当に絶品。

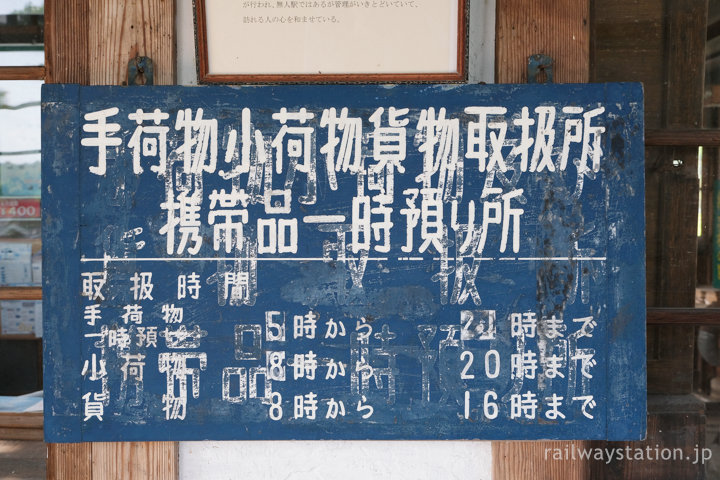

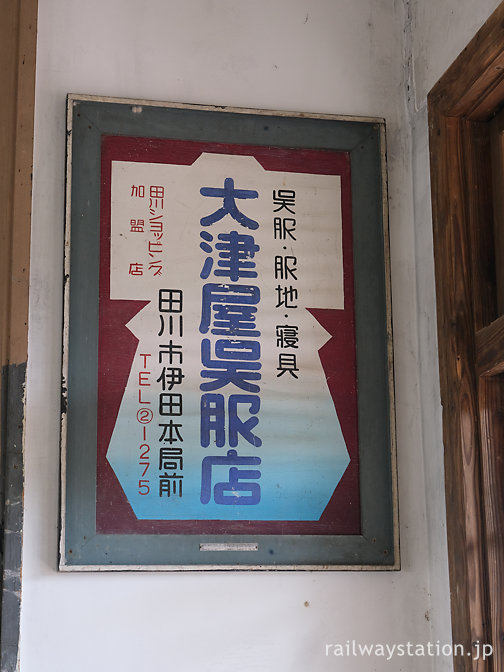

窓口跡には古い看板が掲げられていた。よく見ると「手荷物小荷物貨物取扱所 携帯品一時預り所」という看板で、下には取扱時間が標されていた。昔は全国の駅から駅へ荷物の発送がさかんに行われいたという。昔のままの窓口跡には、そんな時代思い起こさせるそんな看板が相応しい。

看板をよく見ると、文字の下にも何か文字が見える。古い看板を塗り直し使いまわしているが、色が薄れ、以前の文字が浮かんでいる。JR比婆山駅の駅名標など、駅ではこんな看板の使いまわしはたまに見る。

以前の内容を見ると、新しい方と内容は大まかには同じだが、新しい方には取扱時間が書き足されていた。時間を書いてより分かりやすくしようとしたのだが、新しく看板を作らずに、同じ看板を使いまわしたのだ。天下の国鉄が、たかが板切れ一枚と思ってしまうが、物を大切にする「もったいない」の精神は、鉄道の現場にも根付いていたものだ。

待合室から窓越しに

「また、中に入りたいなぁ…」

と思いながら、駅事務室の中を見つめた。10年前、この中に入った時の感動は、まだ心の中に残っている。

夕刻迫るひと時

折りたたみ自転車と列車で一日中、駅を巡っていると、やはり疲れは溜まる。自販機で冷たいドリンクを買うと、日陰のベンチに避難、美作滝尾駅舎を眺めながら一休み。夕涼みには程遠い暑さだが、しばし癒しのひと時…

誰も居なかった駅に、一台、また一台と何台かの車が立て続けにやってきた。見学者かと思ったら、降りてこない。ああ、もうすぐ列車がやってくるのだろう。たぶん、車は帰宅する学生を迎えに来た家族の方だ。

しばらくすると、16時56分発の鳥取行きが1分ほど遅れてやってきた。廃線となった三江線でも活躍した浜田色と呼ばれる色のキハ120だった。

迎えに来ていた車は、下車した学生達を乗せると去り、駅はまた私一人になった。日はどんどん傾き山の向こうに隠れようとしている。慣れない道を暗い中走るのは、出来れば避けたいと思うと、私も立ち去らなけらばいけない。

最後にもう一度、足を止め振り返ると、津山駅に向けてペダルを踏んだ。

[2022年(令和4年)8月訪問](岡山県津山市)

- レトロ駅舎カテゴリー:

JR・旧国鉄の三つ星レトロ駅舎

JR・旧国鉄の三つ星レトロ駅舎

この記事の後編的な記事、津山駅までの帰路は以下へどうぞ!

木造駅舎・美作滝尾駅、そして折りたたみ自転車で津山駅へ戻る

その他の美作滝尾駅関連記事は以下へどうぞ!

美作滝尾駅(JR西日本・因美線)~懐かしさ溢れる昭和初期の木造駅舎~(第2回目訪問)

木造駅舎の窓口跡の向こう側、気になる駅事務室の中…(1)-美作滝尾駅(第3回目訪問)

私鉄の一つ星レトロ駅舎

私鉄の一つ星レトロ駅舎