明治時代の駅舎

もはやレジェンド!! ゆうに築100年越えのレトロ駅舎

亀崎駅(JR東海・武豊線)~最古の駅舎がある駅を細見する~

約1年と数ヶ月振りに亀崎駅を訪れた。2001年に初めて訪れて以来、近場という気軽さから、たまに訪ねるようになった。今回は桜が満開の時季を狙っての訪問だ。素朴な木造駅舎だが、取り付けられている「M19年1月」と標された建物財産標により、明治19年(1869年)築の国内最古の現役駅舎とされている…

嘉例川駅(JR九州・肥薩線)~百年の木造駅舎への旅~

隼人駅から6時5分発の肥薩線1番列車に乗った。冬の2月、空はまだ少しも白む気配は無く、2両の気動車は長い夜の中を駆けている。乗客は私を含めてもたったの数名。6時25分、定刻に嘉例川駅に到着した。まだ真っ暗だ…

[1903年(明治36年)築]

浜寺公園駅 (南海電鉄・本線)~今も輝く明治の洋風木造駅舎~

国内には洋風駅舎は数あれど、大阪府の堺市にある南海の浜寺公園駅は最も素晴らしい洋風駅舎の1つに数えられるだろう。この洋風木造駅舎は1897年(明治30年)に浜寺駅として開業した。南海電鉄は松並木が美しいこの地区に遊園地を作り、昔は大阪からのリゾート客で、駅は大変賑わったと言う…

[1907年(明治40年)築]

元山駅(高松琴平電鉄・長尾線)~ことでん最古の明治の木造駅舎~

「ことでん」こと高松琴平電気鉄道・長尾線の元山駅は高松市内の住宅街にあり、狭い駅前には自転車がひしめき、多くの利用客がいる事を覗わせる。木造駅舎は1912年(明治45年)、高松電気軌道として開業した時以来の古いもので、ことでん最古の駅舎だ…

[1912年(明治45年)築]

Tag: 明治時代の駅舎 を見る

大正時代の駅舎

和風から洋風まで…大正ロマン薫るレトロ駅舎の数々…

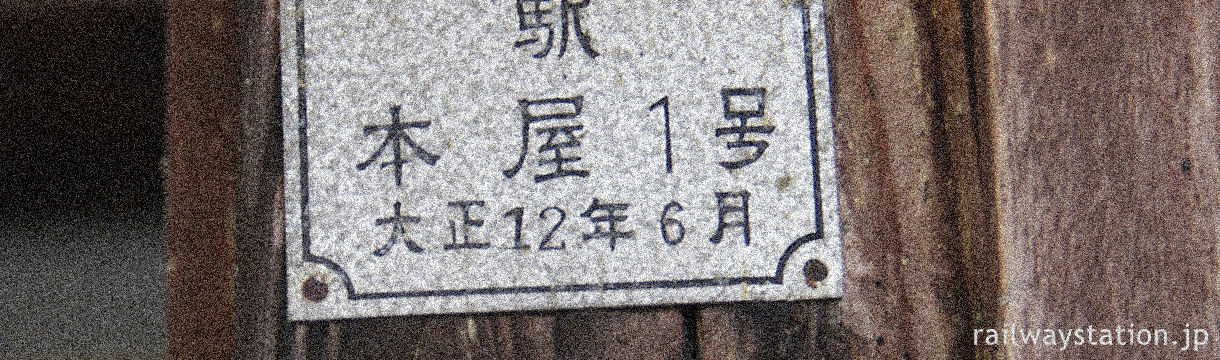

上神梅駅 (わたらせ渓谷鉄道)~使い込まれた木の質感が味わい深い木造駅舎~

国鉄・JR足尾線から第三セクター鉄道に転換された「わ鐡(わてつ)」こと、わたらせ渓谷鉄道の旅を楽しんでいた。終点の間藤から折り返して来る時、大間々駅の一つ手前の、ひどく古めかしい木造駅舎が気になった。大間々駅で降りた後、再び下り列車に乗って逆戻りし…

[1912年(大正元年)築]

採銅所駅 (JR九州・日田彦山線)~ローカル線のハイカラ木造駅舎~

日田駅から日田彦山線の列車に乗った。田川後藤寺駅辺りまで来ると、山から徐々に街の風景へとなっていき、人口100万を擁する北九州市が近付いているのだなと実感する。しかし、採銅所駅に到着するとまた山中の集落の風景へと変わった。駅名は文字通り、昔、この地区で銅が採れた事に由来し…

[1915年(大正4年)築]

新八日市駅(近江鉄道・八日市線)~大正の洋風駅舎はかつての本社~

近江鉄道の主要駅の1つで本線と交わる八日市駅から、八日市線の近江八幡行きに乗ると、すぐに新八日市駅だ。八日市駅からわずか0.6kmで、八日市市街地に意外い近いが、乗降した乗客はまばらで、駅前はこじんまりとしていた。しかし、2階建ての立派な木造駅舎が威風堂々と建つ…

[1922年(大正11年)築]

近江鉄道の主要駅の1つで本線と交わる八日市駅から、八日市線の近江八幡行きに乗ると、すぐに新八日市駅だ。八日市駅からわずか0.6kmで、八日市市街地に意外い近いが、乗降した乗客はまばらで、駅前はこじんまりとしていた。しかし、2階建ての立派な木造駅舎が威風堂々と建つ…

[1922年(大正11年)築]

旧大社駅 (JR西日本・大社線)~至高の和風木造駅舎を訪ねる旅~

大社線の廃止から20年以上過ぎたが、終着駅だった旧大社駅の駅舎はいまだに健在だ。この壮麗な社寺風の和風木造駅舎は1924年(大正13年)建築された。寺社か老舗旅館かという純和風の外観の大柄な駅舎は、和風駅舎の最高傑作という賞賛を贈っても、まだ言い足りない…

Tag: 大正時代の駅舎 を見る

昭和時代初期の駅舎

百花繚乱… 昭和に建てられた古い駅舎が意外と現代の世に残る。

美作滝尾駅(JR西日本・因美線)~昭和初期のままの懐かしさ溢れる木造駅舎~

味わい深い木造駅舎が残る美作滝尾駅。因美線の津山-美作加茂駅間が開業した1928年(昭和3年)に建てられた駅舎だ。窓枠は木製で内部など、各所が非常に原形を留め、「昭和初期の標準的な小規模駅舎」という点が評価され、2008年11月1日付けで登録有形文化財となった…

屋島山上駅 (屋島登山鉄道)~近未来的な?レトロな超個性的駅舎~

私が源平合戦の古戦場として有名な香川県高松市の屋島に行こうと思ったのは、NHKで放送中の大河ドラマ「義経」に触発されたから…、ではない!屋島登山鉄道(通称:屋島ケーブル)の屋島山上駅の存在ゆえだ。本で屋島山上駅の駅舎を目にし、不思議な建物が印象に残り…

[1929年(昭和4年)築]

出雲大社前駅 (一畑電車・大社線)~旧大社駅とは対極の洋風駅舎~

廃線されて久しいJRの大社線・大社駅跡から10分ほど歩いて、やっと出雲大社の門前らしい雰囲気になってくると、一畑電車の出雲大社前駅が目の前に現われた。約9年振りの訪問だ。和風木造駅舎として名高いJR・国鉄の旧大社駅舎を見た後だと…

[1930年(昭和5年)築]

飛騨小坂駅(JR東海・高山本線)~御嶽を控えた山荘風木造駅舎~

飛騨小坂駅は、長野県と岐阜県に跨る霊峰・御嶽山の登山口としてかつては賑わったという。登山客を意識したためだろうか…、丸太を組んだ山荘風の造りが印象的な木造駅舎だ。車寄せの千木も、山荘風の駅舎ながら、霊峰の玄関口らしい威厳を不思議と添える…

[1933年(昭和8年)築]

Tag: 昭和時代初期の駅舎 を見る

昭和10年代の駅舎

混迷を深め戦争に突き進む時代でも色々な駅舎が建てられたもの…

日中線・熱塩駅~廃線後も日中線記念館として保存された洋風駅舎~

1984年の廃線後も日中線記念館として駅舎が保存されている国鉄日中線の終着駅・熱塩駅を訪ねたいと思った。しかし日中線代替バスさえも2012年に廃止され、今では喜多方市が運営する予約制乗り合いタクシー、デマンドタクシーが代替となっている…

[1938年(昭和13年)築]

ときわ台駅 (東武鉄道・東上線)~開業時の姿が再現された東京23区内のレトロ駅舎~

ときわ台駅は1935年(昭和10年)の開業。開業当時は武蔵常盤台駅という駅名だったが、1951年(昭和26年)に現在の駅名に改称された。駅舎は開業以来の洋風駅舎だ。使い込まれた大谷石の壁、青いスペイン瓦の屋根、改札ホールの高い天井、破風板の波線と玉の文様など、洋風の造りが素晴らしい駅舎だ。

渡島沼尻駅 (函館本線砂原支線)~古びた木造駅舎は傾いて…~

早朝、森駅から函館本線砂原支線周りの函館行き始発列車に乗り、渡島沼尻駅で下車した。下車したのは私だけで、乗ってきた人はいなかった。特急街道の函館本線だが、渡島砂原駅経由の砂原支線は無縁のローカル区間で…

[1945年(昭和20年)築]

Tag: 昭和10年代の駅舎 を見る

昭和時代戦後の駅舎

戦前、戦中築とは一味違う、昭和戦後に建てられたレトロな駅舎。

茶内駅 (花咲線(根室本線))~こじんまりとした町に建つ木造駅舎~

花咲線と称される根室本線末端区間では数少ない、駅周辺に街並らしい街並みが形成されている駅。駅舎は戦後の1950年(昭和25年)築。2007年、列車交換でちょっと下車した時は、一面オレンジ色に塗られていたが、2019年降り立ってみると、全く違う緑色に…

下吉田駅 (富士急・大月線)~ターミナル駅のような風格溢れる駅舎~

風格を感じさせる造りの富士急行・大月線、下吉田駅駅舎。中央の待合室と窓口がある部分の天井が高く造られ、その両翼に業務用室を従え、一大ターミナル駅を連想させる風格ある造り。それもそのはず。この駅舎は、当時、東洋一と謳われた名古屋駅駅舎を模して…

[1950年(昭和25年)築]

中塩田駅(上田電鉄・別所線)~荒れ果てた洋風駅舎は…~

中塩田駅は終点の別所温泉駅と共通デザインの洋風木造駅舎だ。建築時期は不明らしいが、上田丸子電鉄時代に建てられたとの事。上田電鉄と丸子鉄道が合併し、上田丸子電鉄が発足したのが1943年(昭和18年)だ。そして、別所温泉駅の駅舎が建てられたのが1950年(昭和25年)なので…

[戦後以降の築か?]

Tag: 昭和時代戦後の駅舎 を見る