JR四国随一のレトロ駅舎

トップクラスの秘境駅として名高い坪尻駅を訪れた後、阿波池田駅から特急南風で琴平駅に降り立った。こんぴらさんこと金刀比羅宮門前の駅が、アンパンマンのキャラクター達で溢れた光景にちょっと当惑させられた。

しかし列車が行くと景色は開け、2・3番ホームを覆う木造の上屋の軒飾りに、こんぴらさんを意味する丸金(マルコン)マークがあしらわれていた。

駅舎に面した2番線は広々とし木の上屋で覆われ、昔ながらの主要駅の風格に満ち溢れる。上屋の柱は古い木のままだが、屋根はわざわざ木の板に取り替えられた。明るい茶色は、まだ新木の香りが漂ってきそうな若々しさだ。

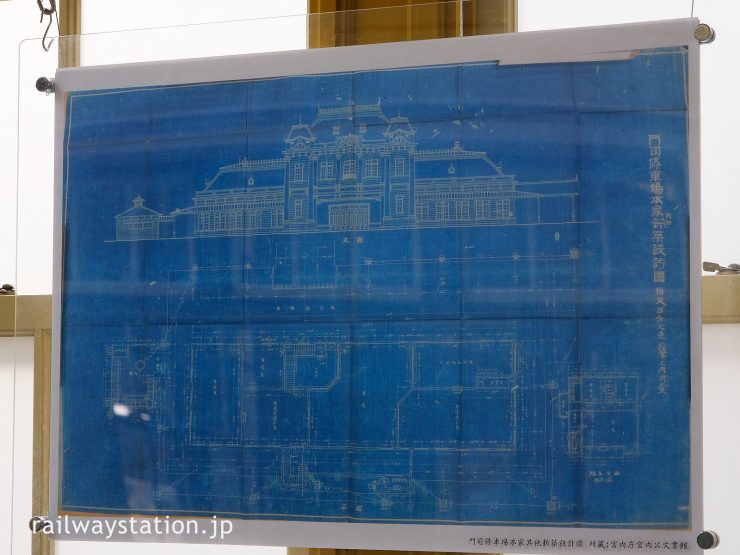

早速、琴平駅の駅舎を正面から見てみた。ファサードの大きな三角屋根が印象的な洋風の木造駅舎で、大きな車寄せも備える堂々たるいでたち。東北本線の白河駅と似ている。

私が初めて訪れたのは2005年で、その頃は、明るめの色合いだった。車寄せには駅名の看板ではなく、駅名を象った大きな電飾の表示がインパクトがあったものだ。

2017年に完了したリニューアルでは、竣工の大正時代の姿を再現する事に配慮されたという。濃い茶色を基調にしたシックな色使いになり、駅舎前の説明版には北欧風と標されていた。電飾の駅名表示は無くなり、車寄せの下に普通の駅名看板が掲げられていた。

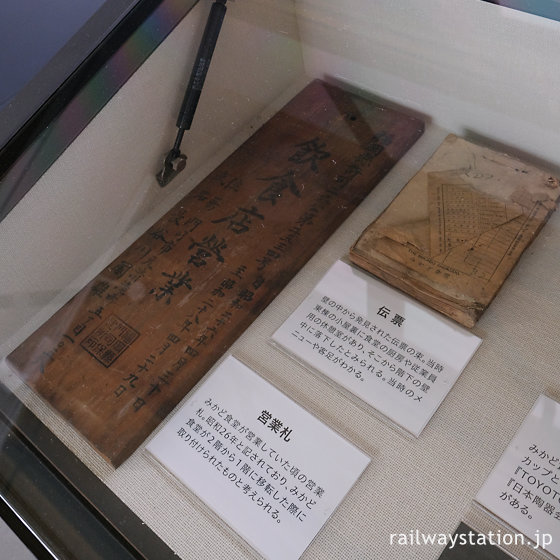

駅舎右側は、かつては団体改札口の上屋だったというが壁で囲われ、JR化後に鉄道資料館となった。私が初めて訪れた時には閉館日…、もしくは既に休館となっていた記憶がある。

この陳列所一号と呼ばれるようになった一室は、現在では土讃線の観光列車「四国まんなか千年ものがたり」の乗客ラウンジ「TAIJU」となっている。

三角屋根の中の半円の窓、同じみのマルコン印の軒飾り、凝った装飾の車寄せが印象深い洋風の木造駅舎だ。正面に掲げられた半円は国立駅の旧駅舎や、伊予鉄道の今は無き三津駅旧駅舎を思い起こさせた。

琴平駅の開業は1889年(明治22年)5月23日。讃岐鉄道時代で、丸亀‐琴平間の開業時だ。その後、1904年(明治29年)に山陽鉄道に買収、その山陽鉄道も1906年(明治39年)に国有化された。

明治の開業時は400mほど西に位置していたが、阿波池田方面延伸のため、1922年(大正11年)に現在地に移転。現在の駅舎はその時に建てられた三代目だ。

この駅舎は2009年(平成21年)には近代化産業遺産に、2012年(平成24年)には、他の5つの同駅施設と共に登録有形文化財に指定された。

駅正面の道に灯篭が並べられた風景は参道のよう。こんぴらさんへの参詣ムードを高めるが、駅舎に拝みたくなるような風情だ。

琴平駅から200mほど西に大正14年に建立された大鳥居がそびえる。その足元の金倉川沿いに琴電琴平駅がある。かつてこの位置から琴平駅を見て、両者のライバル関係を感じたものだ。あの派手な電飾の駅名は「こっちには琴平駅があるよ」という強烈なアピールだったのだろう。

今の感覚では信じられないが、かつてはこの地に4線もの鉄道路線が入り乱れていた事がある。現在の土讃線、高松琴平電鉄は高松から。そして半世紀以上昔に廃線となっているが、坂出からは琴平急行電鉄、多度津・宇多津方面からは琴平参宮電鉄が乗り入れていた。それぞれの駅は琴平駅から伸びる道沿い約400mの間に、東から琴平駅、琴電琴平駅、琴平急行電鉄の琴急琴平駅、琴平参宮電鉄の琴参琴平駅の順番で位置し、まるで大都会の中心地並の趣き。

鉄道が新進の交通機関で勢いがあったのだろうが、当時、寺社参詣は人気の大衆的なレジャーで、名高い金刀比羅宮ゆえにそのような状態になったのだろう。

琴平駅があのような印象深い洋風駅舎になったのは、元々、参詣で多くの需要が見込めたのだろが、官設鉄道の威信にかけて、ライバルに負けないような威風堂々とした駅舎を造り上げたのかもしれない。

駅に戻って来た。待合室や出札口がある駅舎内部は広々とし、参拝客で混雑した最盛期を思い起こさせるが、改修されすっかい現代の駅の姿に。しかし、レトロなイメージをできるだけ壊さないように、茶色を基調とした落ち着いた雰囲気だ。キオスクに取って代わったセブンイレブンも、見慣れた色ではなく、駅舎に合わせ控えめな色使いだ。

こんぴらさんと歩んだ歴史感じるホーム側

改札口はリニューアルで新しいものになったが、以前のように金刀比羅宮の特徴的な社紋が標されている。

ICカードリーダーはあるが、ごっつい鉄製の有人改札口や、金刀比羅宮の社紋が標された団体用と思われる出入口は、ふた昔位前の主要駅改札口を思い起こさせる。

古い駅舎でよく見るホーム側の出っ張り「閉塞器室」も、改修で昔風の造りに。ガラス窓部分は木枠で細かく仕切られたおたふく窓だ。

駅舎の壁の所々に丸い木の装飾があった。海上交通の神様のこんぴらさんにあやかって、船の窓を模したのだろうか?

2番線だけでなく3・4番線ホームも木製の重厚な上屋で覆われている。ここから駅全体を眺めるのも歴史が感じられていいもの。

しかし3・4番線に発着する列車は多くないようで、次の出発は2時間近く先だ。できるだけ跨線橋を渡らなくていい1・2番線を使っているようだ。

3・4番線の船の形をした洗面台もこんぴらさんらしさ溢れユニークだ。ただ、蒸気機関車時代の遺物で蛇口は外されてしまい、使えないようになっていた。

来年2022年で百歳を迎える駅舎だが、案内表示、掲示物、お土産の看板、そして利用する人々が空間を賑わし活き活きとしている。コロナウィルスの蔓延で、夏休み中にも関わらず観光客の姿はまばらだったが、いつも通りの賑わいが戻ってくる日が必ず訪れるだろう。

1番線は多度津方にある切り欠きの行き止まりホームだ。名残惜しいが、高松行きの列車に乗って琴平駅を離れた。

[2021年(令和3年)7月訪問](香川県仲多度郡琴平町)

レトロ駅舎カテゴリー: ![]() JR・旧国鉄の三つ星レトロ駅舎

JR・旧国鉄の三つ星レトロ駅舎

琴平駅の登録有形文化財

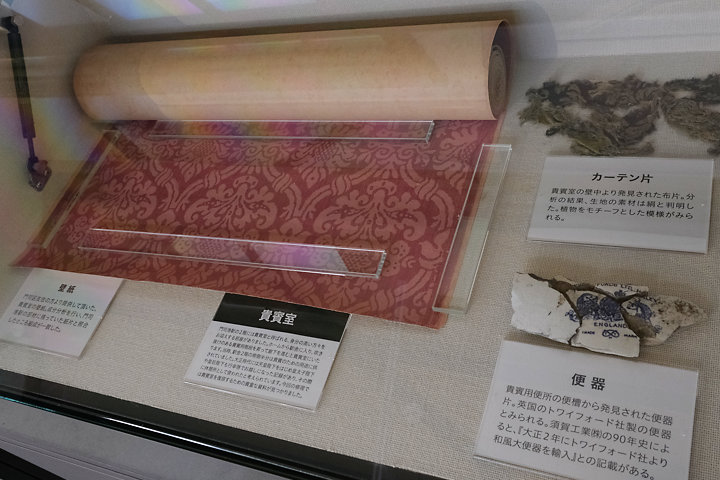

琴平駅には大正築の駅舎だけでなく、5つの建築物が登録有形文化財に指定されている。

- JR琴平駅本屋

- JR琴平駅旅客上屋一号(3.4番線の上屋)

- JR琴平駅旅客上屋二号(2番線側の上屋)

- JR琴平駅乗換跨線橋

- JR琴平駅陳列所一号

跨線橋は昭和初期築らしいが、その他のものは1922年(大正11年)築。