映画・鉄道員(ぽっぽや)ロケ地の駅、廃止!?

2016年10月下旬、JR北海道が特に利用の少ない3線区の廃止・バス転換を協議する方針と、各種メディアが報じた。札沼線の北海道医療大学‐新十津川間、留萌本線の深川‐留萌間と共に明らかにされたのが、根室本線の富良野‐新得間だ。

この発表を受け、ドラマ「北の国から」ファンと、映画「鉄道員(ぽっぽや)」ファンから落胆の声が上がった。…と言うのも、「北の国から」第一話で、東京から移住してきた黒板五郎一家が新天地・富良野での第一歩を標したのが布部駅。そして幌舞線の終着駅・幌舞駅として「鉄道員」の舞台となったのが幾寅駅だからだ。この両駅は、まさに廃止の方針が公表された根室本線の富良野‐新得間にある。2大ロケ地、いやファンにとっては伝説的な聖地が失われる報道は大きな衝撃となった。

「鉄道員(ぽっぽや)」は、鉄道員として愚直に、そして不器用に生きた佐藤乙松の、心の底の悔恨と最期の奇跡が心に沁みる作品だ。私も映画館で見て、終盤では、いつの間にか涙を流していたものだ。演じたのは大俳優・高倉健だ。

ロケ地となった幾寅駅は、ほとんどのシーンがこの駅で撮影さたと言っても過言ではない。まさに高倉健や広末涼子に次ぐ主役級の存在感を放っていた。鉄道員ロケのために、木造駅舎は先祖がえりのようにレトロ調に改修され、周囲には昭和レトロに満ちたオープンセットも建てられた。これらセットは今も残され、幾寅駅は南富良野町の観光資源になっている。

根室本線の休止区間は、思えばこの前行ったのはいつだったか直ぐに思い出せない程、前の事だった。かなり改修されているものの、木造駅舎もいくつか残っているので、久しぶりに行きたいと思っていた。

2016年8月末台風の被害で運休になっていたので、復旧してから久しぶりに列車でと思っていた。しかしその矢先、廃止の方針が発表された。廃止するつもりの路線を、満身創痍と言える経営状態のJR北海道がお金をかけて、あえて復旧させるものなのだろうか?もう「復旧してから」というのは無いのかもしれない…。ならば、例え列車が来なくても、まだ駅が駅である内に、訪れたいと強く思うようになっていた。

ロケのためレトロに改装された木造駅舎

根室本線の列車代行バスで終点となっている落合駅まで行った。できれば新得まで行ってほしいものだが、ここから先の新得へ行く手段は絶たれている。運休にもかかわらず、代行バスが運行されないとは、普段から落合‐新得間の需要が著しく少なく、廃止が浮かび上がる現実をまざまざと見せ付けられる気分だ。

すぐに落合駅を折り返し1駅、代行バスは幾寅駅に停車した。待合所となっている駅舎からは、数人の中高年の人が出て来て、私と入れ替わりバスに乗った。

恐らく十五年振りに、根室本線の幾寅駅に降り立った。いや、幌舞線の終着駅・幌舞と言った方がしっく来るような気にさせられる…。駅舎正面に大きく掲げられた駅名看板は、映画・鉄道員(ぽっぽや)のシーンのままに「幌舞駅」で、大仰な駅舎の片隅に「JR幾寅駅」と控えめに掲げられいる。

現在の駅舎は1933年(昭和8年)、先代駅舎が焼失してしまった後に建てられたものだという。後年、外壁が新建材で覆われるなど、新築風の建物に味気なく改修された。だが鉄道員撮影のため、まるで開駅当時からの駅舎かと思う程、徹底的にレトロ調に改修された。

木の造りは味わい感じるが、セットという事を知っていると、他の木造駅舎とはなんか違うよなと思えてしまう。それでも、屋根が真っ直ぐでなく、途中で軽く内側に折れている「腰折れ屋根」はセットとして改修される前からの元々の造りだ。腰折れ屋根は由仁駅旧駅舎や銭函駅など、北海道の古い駅舎でよく見られる形で、さり気なく古い造りを残しているのに魅かれる。

幌舞駅のロケセットとは言え、そのまま幾寅駅の駅舎として使われ続け15年以上過ぎている。その年月が刻み込まれたような木造駅舎は古び、味わいを宿すようになった。できる事なら、鉄路とともにこの風景の中にあり続け、歳をとって欲しい。今となっては悲痛な願いなのだろうか…。

駅前に目を転じると、駅を取り囲むように、商店、食堂、理髪店など鉄道員のために作られたオープンセットが建ち並んでいる。レトロな建物が並ぶ風景は、まるで何十年前の昭和の駅前に迷い込んだかのような心地に陥る…。

オープンセットの一つ、木造建築のだるま食堂も、まるで半世紀以上昔から、この地に佇んでいるかのように古び、駅前の風景の中に溶け込んでいる。

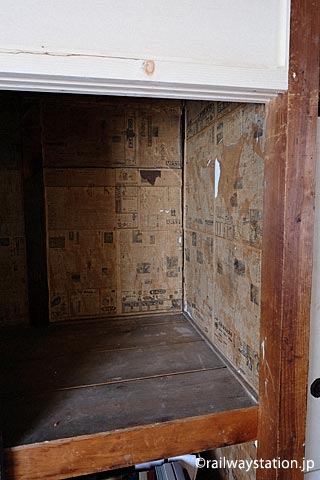

中がとうなっているか、窓越しに覗いてみた。すると、荒れ果てたがらんどう状態で、まるで打ち棄てられた倉庫のような雰囲気だった。外観だけ再現したといった感じだ。折角、雰囲気ある建物なので、食堂としてでなくても、何かで活用できれば、より面白いと思うのだが…。

駅舎から少し離れて、作中に登場したキハ40形気動車が静態保存されていた。鉄道ファンの私としては、半分にカットされているのが、グロく残酷のような気もするが、色艶ある塗装で大切にされている様子が覗える。

この車両、より旧型の国鉄気動車・キハ12形に似せるため、客室の窓をバス型の窓にしたり、正面部分などが改造された。駅舎同様にこだわりを見せたものだ。

撮影終了後は臨時列車「ぽっぽや号」や、定期の普通列車として運転されていた。かつて幾寅駅を訪れた時は、擦れ違った列車がこのぽっぽや号で、乗車できなく残念な思いをしたものだ。しかし「ぽっぽや号」の任を解かれた後は、他の線区にも顔を出すようになった。2004年、石北本線の西女満別駅から2両編成の普通列車に乗車した時、後ろに連結されていたのがこの車両で、短区間だが運良く乗車できた。車内には鉄道員主要キャストのサイン色紙が飾られていたのを覚えている。

待合室を通らず、外からまわり込み、駅舎のホーム側に出た。ホーム側も昔の木造駅舎の雰囲気が見事に再現されていた。でも、屋根裏面の木材の古び具合は、ロケのために作られたであろう壁とは明らかに質感が違う。長年、使い込まれ、深く渋い茶色に変化した木は、たかがセットと軽んじていた私に、この駅の歴史を印象付けた。

プラットホームは駅舎より高い位置にある。運休が続き、誰も行こうとする人が居ないためだろうか…。目の前の階段は雪ですっぽり覆われ、僅かに階段の形を残すばかりだ。思い切って、雪の階段に足を一段一段と振り下ろしながらホームへ上がった。

ホームから眺めた駅舎はより大柄で、ずんぐりとした印象だった。倉庫のようなものが棟続きとなっているのが、他の木造駅舎では見られない造りだ。確か駅長宿舎という設定だったような…。

こちら側の方が塗装の剥げが大きく、木の質感が露わになり、より木造駅舎らしい雰囲気だ。

運休中のホームは誰の足跡も無く、一面真っ白の雪原のようになっている。そこに私の足跡をつけるのが、何か申し訳ないような気分にさせられる。

配線は1面1線の棒線駅の構造だが、昔はもう1本ホームがあったという。それにしても、ホームだけでなく、レールまでも雪で完全に埋もれた様が、そして列車が来ないのがこんなにも寂しいものなのか。近づく廃止の足音…。冬の晴れ間、空は青く澄み渡り太陽の光が眩しいほどに降り注ぐ。しかし、気分はどこか晴れない…。

よく見ると、子供より小さな足跡が、積もった雪に消されそうになりながらも点々と残っていた。駅に遊びに来た犬かキタキツネだろうか。足跡は構内を横切りどこかに消えていた。

幌舞線の終着駅…今も鉄道員の息吹き感じる駅

一旦、改修されたであろう室内も、木材をふんだんに使い、レトロ調に改修されている。しかし、セットとして改修されたとは言え、待合室は現役で立派に駅としての役割を果たしている。ベンチには座布団が一枚一枚びししりと並べられ、列車が来ない今も人の温もりを感じさせた。

昔の駅の必須設備、切符売場と手小荷物窓口も木材で見事に再現されていた。

一段低い手小荷物窓口に置かれたテレビでは、鉄道員の予告編映像が繰り返し流されている。哀愁漂う主題歌の調べ、乙松や妻、そしてあまりにも幼くして天に旅立った娘のセリフが、誰もいない駅に静かに響いている。ああ、ここには乙松の喜びも悲しみも詰まっているいるのだ…。そう思うと、自宅のテレビで見るよりも、より深く心にしみ込むものがある。ただ一人、いつの間にか鉄道員の場面に引き込まれていた。

窓口より奥の駅事務室に入れるようになっている事が嬉しい。中に入り右側の出札口裏側を見ると、デスクの上に高倉健の遺影が飾られていた。遺影はきれいな花が添えられ華やかな雰囲気だ。そう言えば、高倉健が世を去ってから、もうすぐ2年か…。

奥の部屋には、当地で鉄道員の撮影を記念した展示室になっている。撮影で使われたという古ぼけた鉄パイプの改札口を通り、中に進んだ。

鉄道員のワンシーンをとらえた写真、高倉健から地元の人に送られたお礼状、運賃標などの小道具など、色々なものが展示されていた。しかし、やはり撮影で実際に高倉健が着た駅員の衣装がより心に迫るものがある。ガラスで隔てられたすぐそこに、まるで健さんがいるような不思議な緊張に包まれた。

駅前の街に出た見た。畑が広がる中に家屋が点在する田舎風景と勝手に想像していたが、家屋や商店、飲食店などが建ち並ぶ、まとまった街並みが形成されていた。幾寅駅周辺は町役場もある南富良野町の中心地だ。幾寅駅が南富良野町にある事は知ってはいたが、中心地は一体、どこなのだろうと思っていた。10分ほど歩くと、道の駅もあるらしい。

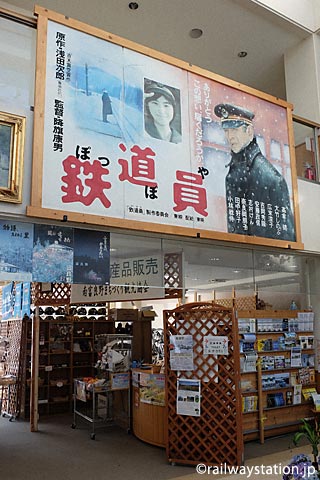

駅に隣接した南ふらの情報プラザという施設が建っている。古くくすんだ外観の木造駅舎に比べ、はるがに大柄で新しい建物だ。トイレを借りようと中に入ったら、吹き抜けのエントランスに、鉄道員の大きな映画看板が掲げられていた。

思えば、私が堪能したのは根室本線の幾寅駅なのか…、それとも幌舞線の幌舞駅なのか…?いずれにせよ虚実入り乱れたような、この地での滞在は印象深いものになった。

隣の東鹿越駅にて…

代行バスの時間まで、あと1時間弱あるので、隣の東鹿越駅まではタクシーで先回りした。

東鹿越駅であれこ見ていると、ホーム上の駅名標風の観光案内看板が目に入った。すぐ目の前に広がる金山湖の観光地図らしいが、ほとんど色が剥げ、明確なのは道路らしき太い線だけだ。

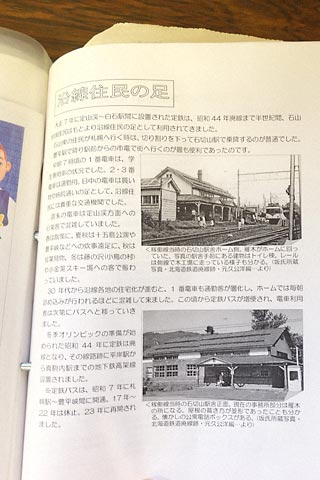

看板の塗料が剥げた部分からは、何か文字が現われていた。よく見ると駅名標のようだ…。不要になった駅構内の看板を、このように塗りつぶし転用する事自体は特に珍しくは無い。

駅名標は、下部の両隣の駅を標した部分の多くが剥げ、ローマ字で書かれた駅名が何とか判読できそうだ。もう一度よく見てみると、「OCHIAI」「HIGASHI-SHIKAGOE」と書かれているのが判り、併記されたひらがなも、そう書いてあるのがなんとか判った。この両駅に挟まれた駅は… 幾寅駅だ!何と幾寅駅のかつての駅名標が、こんな所でひっそりと眠っていたのだ。半分より上に大きく「幾寅」と書かれた部分は、まだ多くが隠れたままだが、ローマ字の「RA」の部分は、なんとなく判る。飾り気のないシンプルさから察するに、恐らくは国鉄時代の駅名標なのだろう。

地図の塗装を丁寧に全部剥がすと、隠された文字が姿を現し、かつての姿を取り戻すのだろう。国鉄型の駅名標は今やお宝とさえ言える貴重なものなので、復原して幾寅駅に戻して欲しいものだ。

[2016年(平成28年) 11月訪問] (北海道空知郡南富良野町)

追記1: 根室本線不通区間復旧断念、廃線か?

この幾寅駅訪問から約2週間後の11月21日、JR北海道が南富良野町に、東鹿越‐新得間の復旧工事は見送る方針と通達した。東鹿越駅は、2017年(平成29年)3月のダイヤ改正での廃止が表明されている。そうなると、分断された根室本線の北部区間は滝川‐金山間となっていまい、金山駅‐新得間は次のダイヤ改正で実質的な廃線状態となる恐れもでてきた。

根室本線の廃止が表明された富良野‐新得間のうちの、残りの区間である富良野‐金山間も、廃止の協議が滞りなく進めば進めば、数年の内に廃止かもしれない。

2016年12月、JR北海道から平成29年3月ダイヤ改正が発表された。廃止が予定されていた東鹿越駅は、代行バスの接続駅となっている事から、とりあえずは存続される事になった。ただ、東鹿越‐新得間に関しては、何の発表も無かった。

台風の被害で、同じく不通となっていた石勝線・根室本線のトマム‐芽室間は12月22日に復旧している。

そして2022年1月28日、根室本線の廃線が俎上に上がっている区間・富良野‐新得間の沿線4市町村、富良野市、南富良野町、新得町、占冠村とJR北海道の協議があり、自治体側が鉄道による富良野-新得間の鉄道による復旧を断念、バス転換への協議に入る事が決まったという。

追記2: 幾寅駅廃止、しかし保存へ…

長期運休が続いた根室本線・富良野-新得間の沿線の4市町村が、同区間の廃止とバス転換を容認し、2024年3月31日に最終運行、翌日4月1日付で廃線、幾寅駅も廃駅となった。

南富良野町は鉄道員のロケ地として有名な幾寅駅跡を今後も観光資源として活用するため、2024年度に保全のための予算を計上した。幾寅駅舎は今後も残るようで一安心。

- レトロ駅舎カテゴリー:

- JR・旧国鉄の保存・残存・復元駅舎

幾寅駅基本情報+

- 鉄道会社・路線名

- JR北海道・根室本線

- 駅所在地

- 北海道空知郡南富良野町字幾寅

- 駅開業日

- 1902年(明治35年)12月6日

- 現駅舎竣工年

- 1933年(昭和8年)

- 駅営業形態

- 無人駅

- 根室本線不通区間へのアクセス

- 2017年3月28日より、代行バスの運転区間が東鹿越‐新得間に変更された。運行期間は「当分の間」との事。最新情報はJR北海道のウェブサイトから関連コーナーで確認を。

- その他、不通区間の補完手段として、占冠町営バスで、根室本線・富良野‐落合間の駅から石勝線方面に抜ける事ができる。富良野線が、富良野駅・布部駅近く、金山駅などを通り占冠駅へ。トマム線が、幾寅駅、落合駅などを通りトマム駅や占冠駅へ。本数は非常に少ないので、占冠村・アクセスマップから村営バスの項目で確認を。

また、旭川駅‐帯広駅間の都市間バス・ノースライナーが、富良野駅、山部駅、幾寅市街、新得市街などを通る。詳しくは運行会社の一つ、北海道拓殖バス・ノースライナーのページへ。 - その他、不通区間の補完手段として、占冠町営バスで、根室本線・富良野‐落合間の駅から石勝線方面に抜ける事ができる。富良野線が、富良野駅・布部駅近く、金山駅などを通り占冠駅へ。トマム線が、幾寅駅、落合駅などを通りトマム駅や占冠駅へ。本数は非常に少ないので、占冠村・アクセスマップから村営バスの項目で確認を。